Le terme woke, autrefois synonyme d’une prise de conscience des inégalités sociales, est désormais aussi associé à des étudiants et des étudiantes universitaires qui émettent de vigoureuses critiques envers certain(e)s professeurs et professeures. Même si le mouvement woke existe à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il semble se manifester davantage par un désir de dialoguer que par des confrontations.

L’image de la culture woke a été entachée par plusieurs dérapages rapportés par les médias durant les derniers mois. Même si elle est souvent dépeinte de manière négative, plusieurs étudiants et étudiantes estiment que les avancées sociales que peuvent provoquer cette culture s’avèrent nécessaires.

L’étudiante au baccalauréat en action culturelle Christle Gourdet en sait quelque chose. En novembre dernier, elle a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo – qui cumule aujourd’hui plus de 137 000 vues. Elle y raconte son malaise lors d‘un cours sur Zoom, alors que la professeure a lancé un débat obligatoire et noté sur l’appropriation culturelle. Le débat a dérapé et une étudiante blanche a prononcé le « mot en N » à plusieurs reprises.

Une des étudiantes présentes a porté plainte à l’UQAM. Christle se désole du fait que malgré la plainte de sa collègue et ses demandes répétées, elle n’a pas pu être référée à une personne issue de la diversité pour l’aider à gérer la situation. « C’est une médiatrice blanche qui est venue au cours suivant pour tenter de tempérer la classe », raconte-t-elle. L’étudiante émet des réserves à propos de la pertinence de cette médiation : « Je n’ai jamais eu d’excuses. Personne n’a demandé à l’étudiante de s’excuser de ce qu’elle avait dit. »

Cette session-ci, Christle a plusieurs cours en commun avec cette même étudiante. « Dans les salles de réunion, j’ai toujours la crainte de tomber sur elle. J’ai toujours peur qu’elle dise encore le mot en N », témoigne-t-elle.

Elle a néanmoins apprécié la réaction de sa professeure, qui « a tout de suite affirmé qu’elle ne referait plus cet atelier en classe. » Ce que Christle déplore, c’est l’absence de formation et d’encadrement du personnel par rapport à ces enjeux.

Le doyen de la Faculté de communication de l’UQAM, Gaby Hsab, justifie la décision d’avoir demandé à une médiatrice caucasienne d’intervenir dans la classe de Christle. « Nous avions besoin d’un ou d’une spécialiste des relations interculturelles pour intervenir pendant le cours. Si nous avions organisé une rencontre en dehors de la classe, par exemple, nous aurions envisagé d’inviter une personne issue de la diversité », soutient-t-il. La directrice des relations de presse de l’UQAM, Jenny Desrochers, ajoute qu’un plaignant ou une plaignante peut choisir une personne de son choix qui tiendra un rôle de soutien auprès d’elle tout au long du processus de dépôt de la plainte.

Le doyen affirme aussi que des excuses de la part de l’étudiante qui a dit le « mot en N » ont été offertes à Christle. « Selon les témoignages de la professeure et de la médiatrice, l’étudiante se serait excusée en classe. Pour obtenir des excuses officielles, il aurait fallu que [l’étudiante] dépose une demande de réparation officielle au Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement [BIPH] », précise le doyen. M. Hsab affirme que la Faculté a géré cette affaire de manière « satisfaisante ».

Accumulation de plaintes

Plusieurs articles récemment parus dans les médias dépeignent des situations où des étudiants et étudiantes militant(e)s ont poussé des professeurs et professeures à la censure. L’étudiante et membre de l’Association en études féministes de l’UQAM (AEEF) Leah Rosenberg-Kulkejian observe davantage une libération de la parole qu’une tendance à la censure. « Depuis la session d’automne 2020 [moment où a éclaté l’affaire de l’Université d’Ottawa], j’ai l’impression que les personnes étudiantes sont plus confiantes de dénoncer. Elles ont moins peur de la manière dont elles vont être perçues », affirme-t-elle.

En études féministes, la majorité des plaintes concernent des professeurs et des professeures qui refusent d’utiliser des pronoms de genre neutres pour désigner des étudiants et des étudiantes qui en font la demande, selon l’étudiante. Leah Rosenberg-Kulkejian cite en exemple une situation où, à la suite d’une demande d’une personne étudiante de se faire appeler par le pronom iel, une professeure aurait écrit un courriel à son groupe-cours pour affirmer que « le pronom iel sort de l’imaginaire ». « Il y a des membres du corps professoral qui, malgré le fait qu’ils et elles enseignent les études de genre, persistent à donner leurs cours avec des lunettes très binaires », se désole Leah Rosenberg-Kulkejian.

Elle observe aussi que ce sont souvent les mêmes professeurs et professeures qui font l’objet de plaintes. «Le mot se passe à leur sujet », explique l’étudiante. « Récemment, j’ai participé à une rencontre avec une membre de la direction au sujet d’une professeure. Ça fait deux ans que des plaintes s’accumulent à son sujet au BIPH », raconte-t-elle, déçue du manque d’intervention dans le dossier.

Leah Rosenberg-Kulkejian affirme néanmoins avoir senti un désir de s’améliorer de la part de la direction de l’UQAM. Elle regrette cependant la manière dont la discussion s’est conclue. « Lorsque mon groupe et moi avons proposé la création d’un comité modulaire pour se pencher sur les plaintes, la direction nous a répondu que ça ne devait pas être fait dans une optique militante. Mais parfois, ça prend une certaine forme de militantisme quand l’autorité n’est pas à l’écoute », indique-t-elle.

Dangereuse, la culture woke ?

Pour la directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes et professeure en histoire de l’art, Thérèse St-Gelais, le récent débat sur la liberté académique et la culture woke n’est pas nuisible. « Tant que l’enseignement et les débats qui en découlent se font dans le respect, je n’y vois pas de problème », affirme-t-elle. Elle avoue cependant n’avoir jamais vécu de situation où des étudiants et des étudiantes ont dénoncé avec virulence un élément de l’un de ses cours.

Pour faire de l’université un endroit sécuritaire pour tous et toutes, une plus grande sensibilité à l’égard des réalités de chacun et chacune paraît nécessaire à Christle Gourdet. L’étudiante rappelle l’urgence d’assainir le climat dans les salles de classe : « Mon stress immédiat, c’est le racisme. J’ai plus de risques de vivre une agression raciste à l’école que de contracter la COVID-19. »

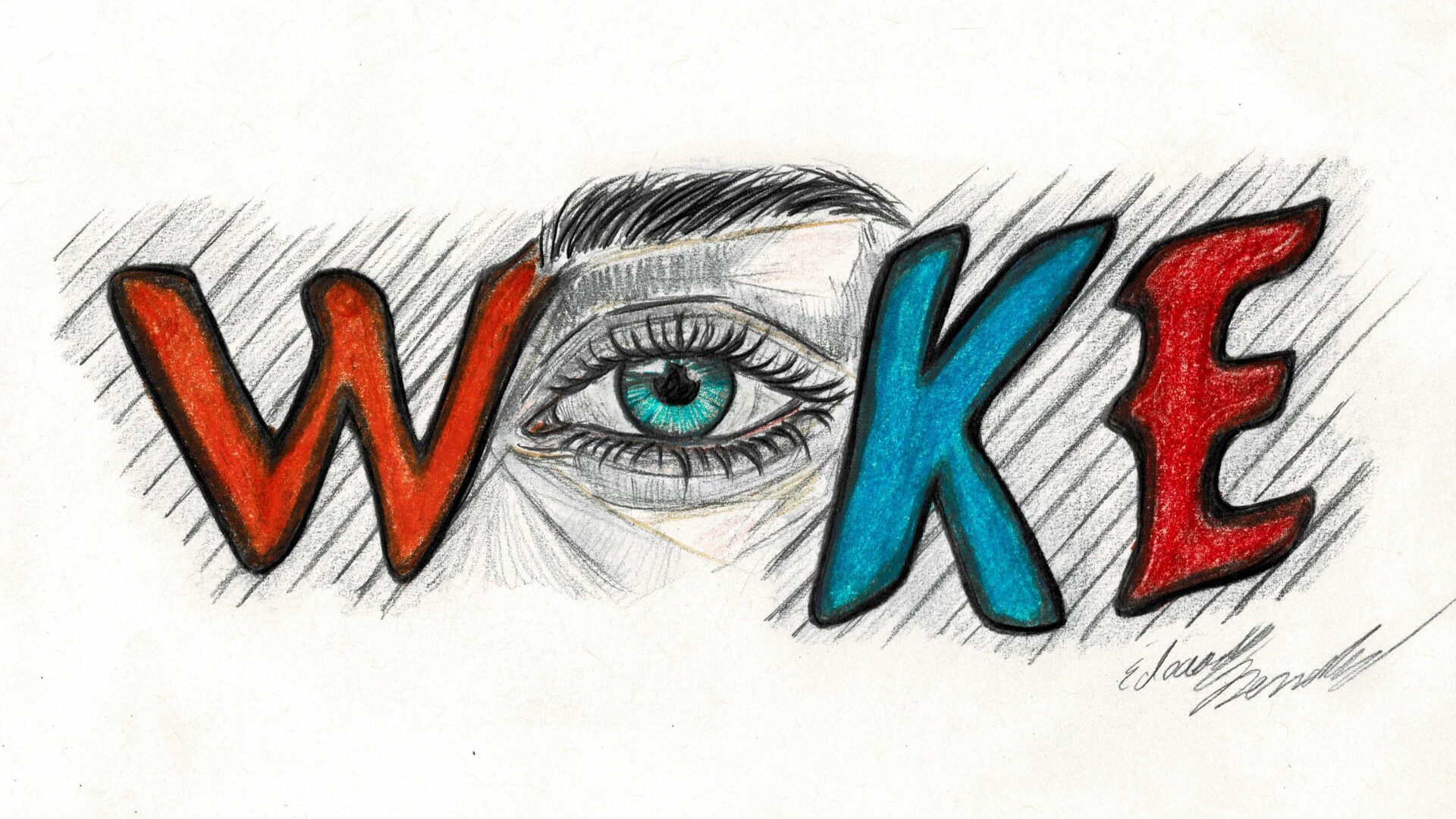

Illustration : Édouard Desroches

Laisser un commentaire