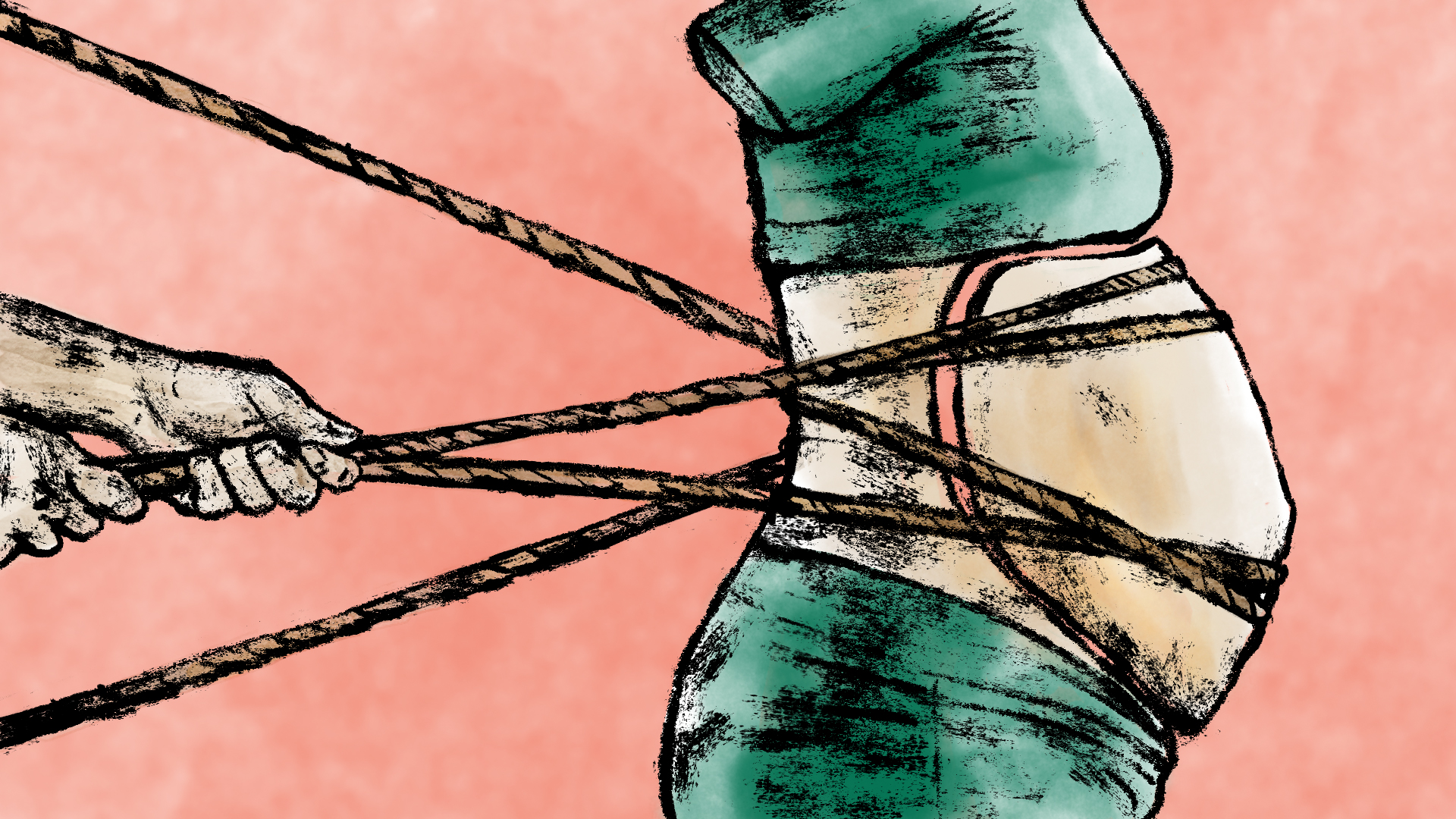

En vertu de la Loi canadienne sur la santé, le droit à l’avortement est reconnu depuis 1988. Alors qu’une personne sur dix en âge de procréer a vécu un avortement en 2018, l’accès à ce service demeure pourtant inégal d’un océan à l’autre.

« Le Québec est la seule province au Canada qui a intégré l’avortement dans les soins de santé primaires. C’est le résultat du travail d’activistes féministes qui ont oeuvré pendant les années 1980 », soutient la directrice de la promotion de la santé pour l’organisme Action Canada pour la santé et les droits sexuels, Frédérique Chabot.

Les retombées de cette lutte féministe sont mesurables encore aujourd’hui au Québec. Avec sa cinquantaine de points de service, la province dénombre à elle seule près de la moitié des prestataires d’avortement au Canada.

Chez ses provinces voisines, l’accès tend à être limité : l’Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick comptent respectivement moins de cinq points de service, révèlent les données recensées en 2019 par l’organisme Action Canada pour la santé et les droits sexuels.

S’il y a de telles disparités d’accès à l’avortement, c’est que le libellé de la Loi canadienne sur la santé ne définit pas l’organisation de la prestation de ce service. Légalement, les gouvernements provinciaux ne sont donc pas contraints d’offrir des services d’avortement dans l’ensemble des centres hospitaliers, explique la doctorante en sociologie et membre du chantier sur l’antiféminisme du Réseau québécois en études féministes (RéQEF), Véronique Pronovost.

Par conséquent, « un gouvernement provincial plus conservateur peut utiliser certaines dispositions, notamment législatives, pour agir comme barrières à l’accès à l’avortement », fait-elle remarquer.

Il s’agit notamment du cas du Nouveau-Brunswick où le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs, en place depuis 2018, a interdit le financement des services d’avortement à l’extérieur des centres hospitaliers. « La dernière clinique [privée] de la province qui offrait ce type de services, la Clinique 554, a d’ailleurs été forcée de fermer ses portes, en septembre 2020, faute de financement. La province se retrouve donc avec trois points de service pour l’ensemble du territoire », souligne Mme Pronovost.

Inégalités géographiques

Certaines communautés se trouvent davantage affectées par le manque d’accès à l’avortement, dû à la répartition géographique des prestataires. Les cliniques et les hôpitaux pratiquant cet acte médical sont majoritairement concentrés en zones urbaines et périurbaines. Les zones rurales se trouvent donc peu desservies, constate Mme Pronovost.

« Au Québec, et plus globalement au Canada, on peut notamment penser aux membres des communautés qui vivent dans le Nord et qui doivent parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour avoir accès à des services », déplore-t-elle.

Les personnes contraintes de voyager pour obtenir une interruption de grossesse doivent payer les frais de déplacement de leur poche. Puisqu’aucun soutien financier ne leur est offert, cette situation s’avère inquiétante pour les personnes vivant dans la précarité, ajoute Frédérique Chabot.

L’une des façons les plus efficaces d’étendre l’offre d’avortement en sol canadien serait de promouvoir une plus vaste utilisation de la pilule abortive, estime Mme Chabot. Dans les régions où cette pratique est plus difficile d’accès, les personnes n’auraient qu’à obtenir une ordonnance auprès de leur médecin de famille, au lieu d’avoir à se déplacer vers un ou une prestataire d’avortement chirurgical.

Toutefois, « l’avortement par médicament, qui est encore considéré comme une pratique “nouvelle” au Canada, continue d’être victime de préjugés. Plusieurs continuent de croire que cette technique est moins sécuritaire ou qu’elle engendrerait plus de complications. Malheureusement, ces méconnaissances ont un impact sur l’offre de service », avance Mme Pronovost.

Un stigma persistant

« Je n’en ai parlé à personne avant de me faire avorter », se remémore Charlie*, qui a interrompu sa grossesse lorsqu’elle avait 16 ans. La jeune femme dénonce la stigmatisation dont elle a été victime lorsqu’elle a dévoilé à ses proches l’intervention médicale qu’elle a subie. « J’ai perdu des amies cette année-là […] L’une d’elles était contre mon choix et elle était dégoûtée de moi », se remémore-t-elle.

Claude Paquin, médecin pour la clinique d’avortement Fémina à Montréal, s’inquiète également des préjugés entourant l’avortement, qui persistent au sein de sa profession. « Encore en 2020, des médecins qui pratiquent des avortements vont parfois éviter de parler en public du type de médecine qu’ils font de peur d’être jugés, même par des pairs », témoigne le médecin qui dit pratiquer ce type d’intervention médicale depuis bientôt 40 ans.

Cette stigmatisation au sein de la communauté médicale constitue un facteur nuisant à l’accessibilité de l’avortement. « Peu de jeunes médecins choisissent de faire de l’avortement le coeur ou une partie de leur pratique. C’est problématique à plusieurs égards et nous sommes plusieurs à s’inquiéter du faible taux de renouvellement de médecins [spécialisés en avortement]», ajoute Véronique Pronovost.

Un droit fragile

L’avocate Nathalie Léger, directrice générale du Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes du Québec, insiste sur le fait qu’aucun droit n’est jamais réellement acquis, et que l’accès à l’avortement n’y fait pas exception. Claude Paquin abonde en ce sens : « Nous ne sommes pas à l’abri des [mouvements conservateurs] soumettant des [projets de loi] pour tenter de limiter ce droit », prévient le médecin.

« L’avortement est une procédure qui est extrêmement commune [au Canada], et pourtant, ce n’est pas traité ainsi. Il est grand temps qu’on commence à demander du [changement] sur la question de l’accès à l’avortement », affirme Mme Chabot.

*Nom fictif pour préserver l’anonymat.

Mention photo : Augustin De Baudinière | Montréal Campus

Ce texte est paru dans l’édition papier du 1er décembre 2020

Laisser un commentaire