Bébés sans surveillance

Les autorités médicales croulaient déjà sous la demande incessante de la nature avant la gratuité de la fécondation in vitro. Depuis plus d’un an, les ventres gonflent, mais les obstétriciens gynécologues, débordés, ne répondent plus à la demande.

Catherine Lévesque

Avoir ses règles n’est pas une partie de plaisir. Mais pour les femmes qui tentent de tomber enceinte, la déception est d’autant plus grande en pigeant dans la boîte de serviettes hygiéniques. Ce combat contre la nature, Julie Marchand, 30 ans, l’a perdu tous les mois pendant deux ans avant de découvrir qu’elle était infertile. Heureusement, elle peut désormais avoir recours à la fécondation in vitro (FIV) gratuitement, grâce à une décision du gouvernement du Québec. Bien que le service soit à l’origine de plusieurs petits miracles pour les familles depuis un an, il représente un véritable casse-tête pour le système de santé, qui peine à répondre à la demande.

Depuis le 5 août 2010, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) offre la fécondation in vitro gratuitement aux femmes incapables de concevoir. Le gouvernement assume les frais des traitements, des médicaments et consultations inclus, pour trois cycles stimulés aux hormones ou six cycles naturels, et ce, pour le nombre d’enfants désiré.

Les traitements de fécondation in vitro ne sont offerts que dans les grands centres urbains. Les femmes infertiles des régions doivent donc se rendre au Centre hospitalier universitaire McGill, aux cliniques OVO, Procréa, et au Centre de fertilité de Montréal. En date du 31 juillet 2011, 6410 femmes avaient bénéficié du programme engorgé. Comme la majorité d’entre elles, Julie Marchand a attendu la gratuité de la fécondation in vitro avant d’entreprendre les démarches d’une procréation assistée. «La première implantation seulement coûte 5000$ et ce, sans compter les nombreux examens. Mon conjoint et moi ne pouvions nous permettre des frais pareils», explique-t-elle. À la clinique Procréa, le temps d’attente était de deux à trois mois pour un premier rendez-vous. Chez Ovo, la direction a engagé des fellows, des étudiants en phase de sur-spécialisation, afin de suffire à la demande.

Malgré les salles d’attente bondées, Julie Marchand a pu voir un gynécologue en deux semaines pour commencer son suivi. Le diagnostic lui a démontré que ses nombreux problèmes de santé la rendent peu ou pas fertile. Pour contrer ce diagnostic considéré comme une maladie par les médecins, la jeune femme prendra des hormones dans quelques semaines, une première étape vers l’enfant tant attendu.

Médecins débordés

La fécondation assistée vient engorger un système déjà débordé par les bébés prêts à naître. Cet engorgement, le Dr Louise Duperron le constate tous les jours à l’hôpital Sainte-Justine. «On est à pleine capacité partout, déplore la chef du département d’obstétrique-gynécologie par intérim. On essaie d’accommoder les patients, en faisant faire les examens de première ligne par les infirmières, par exemple.» Le gouvernement en est même rendu à offrir un «911 de la grossesse», numéro d’urgence auquel les femmes sans suivi sont référées pour trouver une place dans un hôpital de la région. Les professionnels de la santé sont confrontés à la demande incessante: ils se font imposer des patientes par le gouvernement. «Il est difficile d’avoir un suivi lors d’une grossesse, confirme le Dr Louise Lapensée. Certains gynécologues ou médecins de famille ne veulent pas pratiquer d’accouchement. Ce serait plus simple si le suivi était assuré par le médecin de famille d’abord et que l’obstétricien n’ait à intervenir qu’en cas de complication.» Louise Duperron acquiesce. «Nous sommes assurément en manque d’effectifs. Je vois parfois des femmes à 20 semaines de grossesse qui n’ont pas été suivies du tout.» Marie-Ève Bédard, porte-parole du MSSS, nuance la pénurie de ressources après avoir entendu l’histoire aux urgences de Julie Marchand. «Les gens sont démunis; ils ne savent pas comment accéder à la première échographie, reconnaît-elle. Mais il y a une amélioration à faire pour le suivi, qui peut être assumé par une infirmière, une sage-femme ou un médecin de famille.»

Même si les médecins de famille assument certaines tâches, le besoin d’obstétriciens est criant. Il n’y aurait présentement que 432 obstétriciens pour 88 300 naissances annuelles au Québec, un nombre normal selon le Ministère. «La spécialisation n’est pas considérée comme étant en grande pénurie», rapporte Nathalie Lévesque, responsable des relations de presse du MSSS. L’équilibre devrait être atteint d’ici 2015, selon le gouvernement. «Nous n’avons pas eu de données qui mentionne (sic) une qualité décroissante, mais aucune statistique n’est disponible présentement», a répondu par courriel l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec après plusieurs tentatives d’entrevue.

Une denrée rare

Au moment de mettre sous presse, Kim Guillemette devrait avoir accouché d’une petite fille. Elle estime avoir eu beaucoup de chance dans la quête d’un gynécologue. Avant de prendre sa retraite, son médecin de famille lui a demandé si elle voulait éventuellement avoir des enfants. «Il m’a donné le papier de référence deux ans avant que j’en aie besoin, explique-t-elle au téléphone, essoufflée de sa grossesse. Il a prédit que j’aurais de la difficulté à en trouver un sinon.» La nouvelle maman a dû prendre des hormones, toutefois, afin d’en arriver là. «Je voyais ma gynécologue à chaque trimestre pendant la première année où j’essayais de concevoir. Finalement, les hormones ont fonctionné au bout de trois mois, se remémore-t-elle, sourire dans la voix. L’attente aurait été beaucoup plus longue si je n’avais pas eu de gynécologue.»

L’espace occupé par les quelques cliniques de procréation au Québec a doublé, voire triplé, après la mise en place du programme, une première en Amérique du Nord. Selon la porte-parole du MSSS Marie-Ève Bédard, la gratuité de la FIV est «un choix nécessaire» pour le Québec, malgré les médecins qui manquent à l’appel. «Nous anticipions une cohue, concède-t-elle. Mais les délais du premier rendez-vous sont raisonnables.»

Quant à la future maman Julie Marchand, elle trouve rassurant le fait d’avoir quelqu’un qui la suivra du début à la fin de son parcours de grossesse. Chaque rendez-vous à la clinique Ovo la rapproche d’un éventuel poupon. «J’ai des amies enceintes qui n’ont pas eu de gynécologue, compare-t-elle. Je me trouve chanceuse d’en avoir un.»

***

L’exception aux règles

Jugeant le service trop accessible, les centres de fertilité se sont toutefois mis d’accord pour refuser les femmes de 43 ans et plus ou ayant un indice de masse corporelle (IMC) de 35 et plus, les chances de réussite étant trop faibles. «À 43 ans, il est prouvé que les femmes n’ont que 1% de chances de tomber enceinte, expose Louise Lapensée, obstétricienne gynécologue à l’Hôpital Saint-Luc du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et à la clinique Ovo. On investit des milliers de dollars des fonds publics dans chaque cas. Ce n’est pas parce que c’est gratuit qu’il faut faire n’importe quoi!»

_______________________________________________________________________________________

Refuser les enfants pour sauver la planète

Refuser les enfants pour sauver la planète

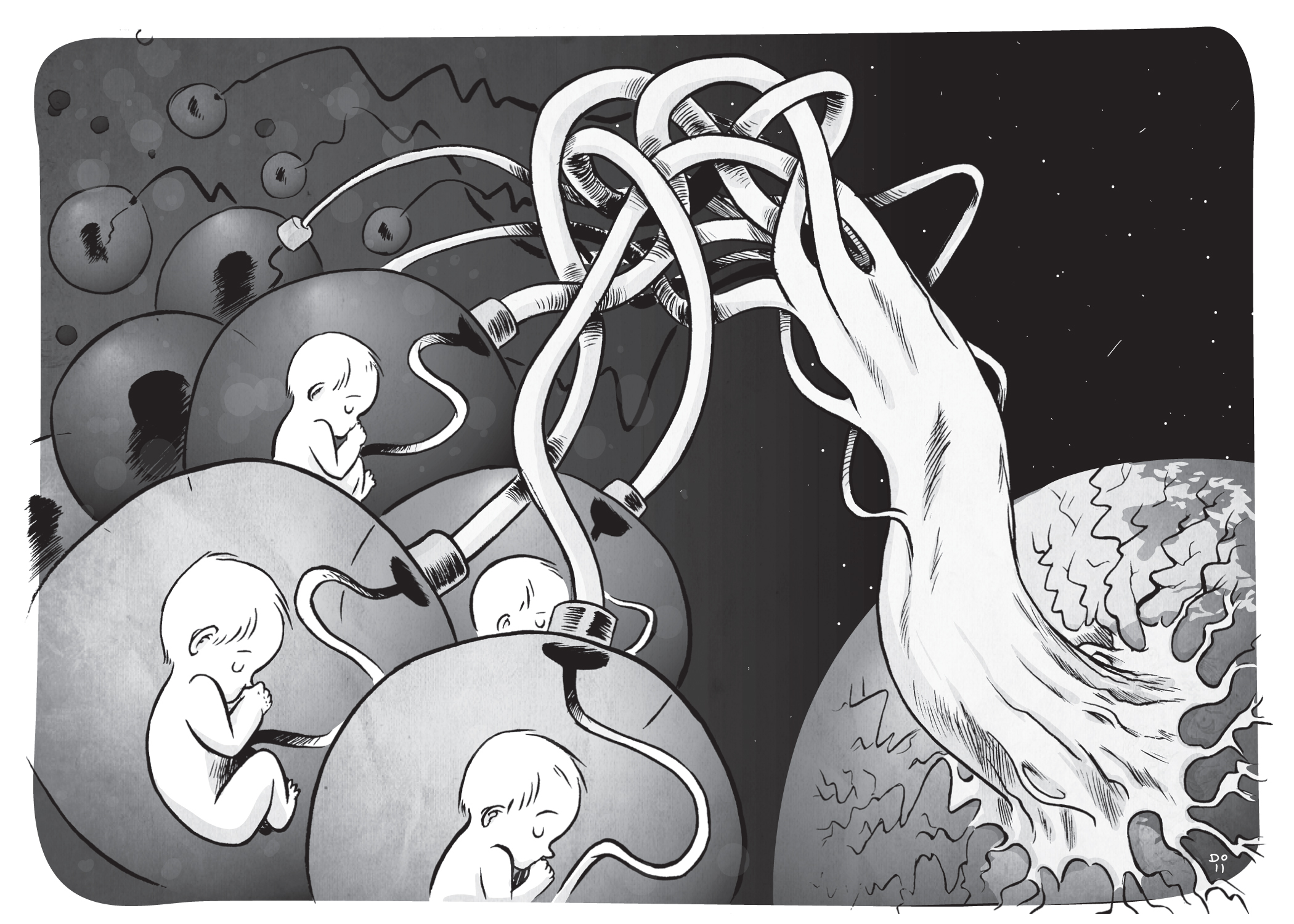

Pendant que les humains s’arrachent les ressources encore disponibles sur la planète, plusieurs ont trouvé une solution radicale: refuser de se reproduire. Une idée qui va même jusqu’à souhaiter la disparition progressive de l’humain.

Stéphanie Maltais

La tendance est indéniable ces temps-ci: les vedettes se suivent et se ressemblent à la une des magazines, avec leur ventre arrondi et leur sourire fendu jusqu’aux oreilles. Mais depuis quelques années, certains individus militent pour limiter le nombre de naissances et donner un peu d’air aux sept milliards d’individus qui s’entassent sur la Terre.

Connu sous le nom de GINKS (Green inclinations, no kids), ce mouvement popularisé par la blogueuse américaine Lisa Hymas a trouvé écho chez plusieurs écrivains. L’auteure Stefanie Iris Weiss a lancé récemment le livre Eco-sexe: Devenez écolo sous les draps et optez pour une vie amoureuse durable. Elle explique notamment sa décision de ne pas avoir d’enfant pour respecter l’environnement. Jade Jehle, étudiante en relations publiques de l’UQAM, adhère elle aussi à ce concept. Consciente que les actions de l’humain contribuent à la dégradation de l’environnement, la jeune femme préfère ne pas se reproduire. «Nous vivons sur une planète surpeuplée, où plusieurs meurent tous les jours de famine. Je souhaite donc adopter des enfants au lieu d’en faire, pour au moins venir en aide à ceux qui font déjà partie de ce monde». Magenta Baribeau, auteure du documentaire Maman? Non Merci! qui sortira au printemps, a donné la parole à ceux qui ne veulent pas d’enfants. Elle s’est rendu compte que ce point de vue n’est pas l’apanage des femmes. Ce sont même leurs homologues masculins qui invoquent l’argument écolo pour éviter de devenir papa. «Il y a une grande différence entre les hommes et les femmes sur le désir reproducteur, explique la jeune réalisatrice. Alors que les femmes évoquaient davantage des raisons personnelles que sociales, la gent masculine avait tendance à refuser la paternité pour des raisons politiques et environnementales.» C’est le cas d’Alexis Blanchet-Poirier, technicien en électronique qui travaille dans la fonction publique. «On peut recycler, prendre le transport en commun, voter Parti Vert, mais si on met au monde un être humain qui va produire à lui seul des milliers de tonnes de déchets dans sa vie, toute autre action écologique entreprise ne vaut plus rien», lance-t-il. Tout comme Jade Jehle, il préfère élever un enfant adopté.

Cette position est loin de faire l’unanimité. La présidente fondatrice du Salon maternité paternité, Louise Benoît, trouve inconcevable cette idée de non-reproduction pour des motifs écologiques. Elle concède toutefois que l’intérêt pour l’environnement se fait sentir jusqu’à la liste des exposants du Salon, qui reçoit notamment Équiterre. «De plus en plus d’entreprises pour bébés se tournent vers des produits écologiques, déclare celle qui œuvre auprès des familles depuis 20 ans. Les parents optent de plus en plus pour des couches en coton et veulent nourrir leurs enfants avec des aliments sans pesticide. On ne voyait pas ça auparavant».

Pour une extinction pacifique

Pour certaines personnes, abandonner l’idée d’avoir des bébés ne suffit plus et elles vont jusqu’à souhaiter la disparition progressive de l’être humain, le seul moyen de préserver les ressources naturelles de la Terre. Le Mouvement pour l’extinction volontaire de l’humanité en est un exemple. Extrémiste pour certains, séduisante pour d’autres, l’extinction humaine est à la source de bien des controverses. «Je ne trouve pas que ça va trop loin, c’est plutôt l’ignorance et le manque d’ouverture d’esprit des gens qui nuisent au mouvement», soutient l’étudiante Jade Jehle. Par contre, les GINKS ne sont pas tous dénatalistes pour autant. La documentariste Magenta Baribeau constate que le phénomène gagne en popularité en Europe, où la population est plus dense qu’en Amérique du Nord. Selon Francine Descarries, professeure de sociologie de l’UQAM, sensibiliser la population à la contraception et réduire la pression des mouvements religieux qui font obstacle à la contraception sont nécessaires afin d’avoir un équilibre démographique intéressant. Pour cette membre de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF), refuser d’enfanter pour des motifs écologiques est un choix qu’on ne devrait pas juger. «Le plus grand progrès féministe du siècle dernier a été de dissocier la femme de la mère. L’important, c’est qu’elles prennent leur décision en connaissance de cause.» Malgré tout, dire non aux poupons est un tabou persistant encore aujourd’hui, peu importe les raisons qui motivent cette décision. La réalisatrice Magenta Baribeau déplore cette situation et souhaite créer un débat de conscience avec son film. «Il y a un blocus dans les médias et personne n’en parle. On s’engage toujours dans un débat quand on dit qu’on ne veut pas d’enfant.»

Illustration: Dominique Morin

Laisser un commentaire