L’exposition Afrique mode, présentée au Musée McCord Stewart jusqu’au 1er février, célèbre la créativité et la vitalité de la mode africaine. Elle met en lumière le travail de plusieurs artistes qui ont façonné le paysage culturel de l’Afrique des années 1960 à aujourd’hui.

« [La mode africaine] se distingue des autres parce qu’elle est riche de sens, elle est riche de culture et elle est riche de diversité », affirme Imane Nadia Zampalegre, créatrice de mode et fondatrice de la marque Khady’Z.

Cette richesse est au cœur de l’exposition Afrique mode du Victoria and Albert Museum de Londres, où est soulignée la créativité de designers africain(e)s depuis plus de 60 ans, ainsi que l’importance de la photographie dans le monde de la mode. Le Musée McCord Stewart est la seule escale canadienne de la tournée de l’exposition.

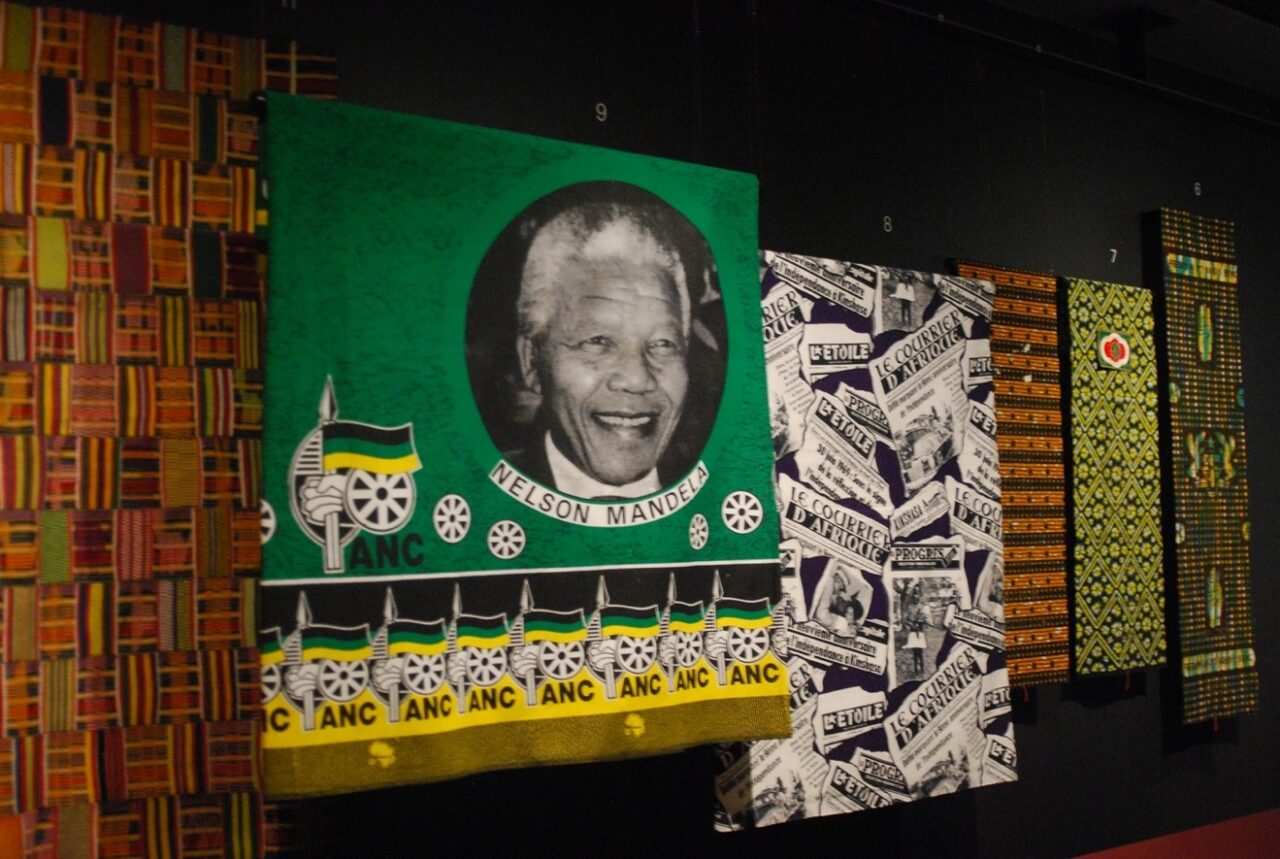

Les vêtements comme geste politique

En 1960, de nombreux pays africains s’affranchissent des régimes coloniaux desquels ils étaient subjugués. Cette soif de liberté se reflète également dans la mode africaine, comme en témoigne la première salle de l’exposition. Les créateurs et créatrices ont utilisé la mode comme vecteur d’expression « pour se démarquer et pour justement s’affirmer en tant qu’Africains après la colonisation », souligne Marième Mboup, une artiste sénégalaise installée à Montréal et porte-parole médiatique de l’exposition. La mode peut aussi véhiculer des idées politiques et servir d’outil de résistance politique, ajoute-t-elle.

Afrique mode met de l’avant ce côté revendicatif à travers des tissus, des vêtements et des magazines qui racontent l’histoire de la période postcoloniale. L’exposition explique notamment les répercussions « de l’histoire sur chacune des tenues, l’impact de l’indépendance des pays », estime Ange-Emmanuelle Foly, fondatrice de la marque Elle.She.Herr, qui a présenté ses créations lors d’un défilé-spectacle au lancement d’Afrique mode.

L’exposition parvient aussi à éloigner l’idée d’une Afrique qui serait monolithe. Sarah Godfrey, une visiteuse du musée, salue d’ailleurs la « réelle mise en lumière de tous les différents pays et facettes de l’Afrique ». Dans la seconde salle, les créations de designers de l’avant-garde, issues de pays distincts, sont exposées en vitrine. On compte parmi les créateurs et créatrices la Marocaine Naïma Bennis, le Malien Chris Seydou ou encore le Ghanéen Kofi Ansah. Ces artistes participent à la professionnalisation de l’industrie de la mode en Afrique à partir du milieu du 20e siècle.

Une mode plus responsable

Afrique mode insiste également sur la pérennité de la mode africaine. Mme Zampalegre explique que c’est une approche durable « dans la manière de faire, dans la manière de passer [à d’autres] les habits, de les conserver ». Les ressources sont faites « pour notre environnement et par notre environnement », selon Mme Mboup. Les deux artistes soulignent que la mode africaine est loin de la mode jetable, puisque les vêtements sont faits pour être portés longtemps, notamment grâce à la qualité des tissus utilisés.

Cette durabilité s’explique notamment par l’importance accordée à l’artisanat, qui unit tous les artistes exposé(e)s. Les tissus sont au cœur de la mode africaine et c’est ce qui la distingue des autres, d’après Mme Foly.

L’exposition leur accorde d’ailleurs beaucoup d’importance, avec l’appui d’une recherche exhaustive et de qualité, estime Mme Mboup. Les différentes fiches informatives expliquent la signification des tissus, que ce soit dans la section historique ou dans l’avant-dernière salle, où sont exposées des dizaines de tenues d’artistes contemporain(e)s. Afrique mode témoigne de l’audace des artistes africain(e)s contemporain(e)s à travers les coupes et les matériaux utilisés ou encore l’équilibre trouvé entre tradition et modernité.

La dernière pièce de l’exposition met de l’avant des artistes qui ouvrent le dialogue sur des sujets peu abordés, comme le genre et la sexualité, grâce à leurs tenues, leurs photographies et leurs accessoires. Mme Zampalegre souligne « [qu’]on peut toujours continuer de célébrer sa culture, tout en célébrant aussi la culture de là où on est ».

Laisser un commentaire