Les grèves, une tendance? Pas vraiment. Le professeur en science politique Francis Dupuis-Déri l’a prouvé en comptabilisant toutes (ou presque) les grèves d’élèves dans le monde. Le résultat? La grève comme moyen de pression est utilisée depuis bien longtemps.

Dans un document de près de 600 pages, caché dans les fins fonds du site Web de dépôt institutionnel Archipel UQAM, se trouve une pépite d’or de la recherche uqamienne signée Francis Dupuis-Déri : un répertoire mondial de grèves d’élèves du secondaire depuis la fin du 19e siècle. Le professeur de science politique à l’UQAM essaie, à travers ce travail, de crédibiliser les grèves d’élèves mineur(e)s.

Chaque grève est accompagnée des informations suivantes : date, cause, forme (moyen de mobilisation), nombre de grévistes et outil de répression. On peut donc y apprendre, par exemple, qu’en 1928, des élèves d’un pensionnat pour autochtones à Onion Lake en Saskatchewan ont incendié l’école pour dénoncer la scolarisation forcée des enfants autochtones.

On peut aussi découvrir qu’en juin 2012, 300 élèves de l’école Jamal-Eddine Al Afghani au Maroc ont fait un sit-in pour dénoncer l’insécurité face aux voitures qui circulaient trop vite près de l’école, dont une qui a causé la mort d’un camarade de classe de 7 ans.

Peu de ressources

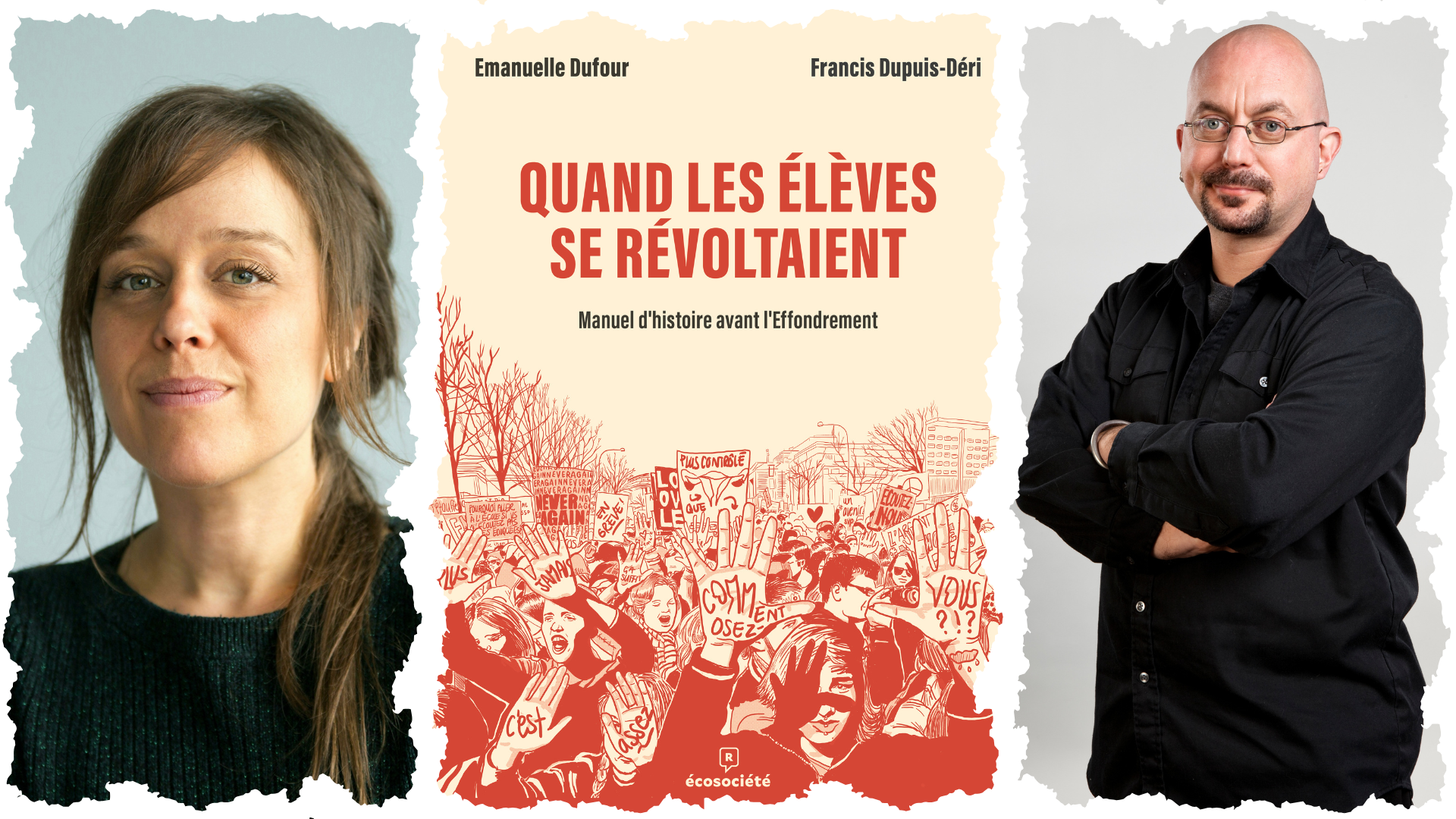

Francis Dupuis-Déri a commencé ses recherches sur le sujet il y a dix ans et a publié les résultats sous forme de bande dessinée cette année. Quand les étudiants se révoltaient (coécrit avec l’artiste et chercheuse Emmanuelle Dufour) se veut un faux manuel scolaire de l’année 2047-2048. On y présente les révoltes d’élèves avant « l’Effondrement de la civilisation industrielle », une catastrophe fictive qui a eu lieu en raison d’une crise climatique globale et qui avait pourtant été prédite par les élèves.

En discutant avec ses étudiant(e)s, M. Dupuis-Déri s’est aperçu que plusieurs d’entre eux et elles avaient fait la grève au secondaire, mais qu’il trouvait peu de documentation sur le sujet. «Je me suis dit que c’est bizarre, ça ne s’est pas du tout étudié». Il a donc mené une soixantaine d’entretiens sur le sujet.

En parallèle, il a embauché des auxiliaires de recherche pour l’aider avec ce travail astronomique. Avec la pandémie, ceux-ci et celles-ci étaient pris(es) dans leur pays d’origine : en Espagne, en Norvège, au Portugal. Il a donc choisi d’élargir la recherche au monde.

Le résultat : 2600 grèves répertoriées. Les données proviennent d’entretiens avec les élèves et d’articles de journaux de partout dans le monde.

Un répertoire «partiel»

Les fonds d’archives diffèrent de pays en pays, ce qui a compliqué les recherches. «J’ai voulu regarder les pays francophones d’Afrique, comme le Mali, le Sénégal. Mais les archives de la presse sont très limitées», explique M. Dupuis-Déri.

La langue a aussi été une barrière. «Je n’ai pas de grève répertoriée en Chine. Moi, je fais l’hypothèse qu’il y a eu au moins une grève en Chine au 20e siècle.»

Comme bien des grèves étudiantes ne font pas l’objet d’articles, les entretiens avec les ancien(ne)s élèves ont permis de pallier ce manque.

Les raisons de beaucoup de grèves touchent directement la vie à l’école : chauffage qui ne marche pas, toit qui fuit, enseignant(e) bien-aimé(e) mis(e) à pied, discipline trop punitive, etc. «J’ai des citations de directions d’écoles qui disent que la cause la plus commune, pendant tout le 20e siècle, c’est la contestation des règlements des uniformes», constate M. Dupuis-Déri.

Sinon, il y a aussi les sujets qui touchent à la société en général, comme le racisme, la religion et le climat. D’autres touchent à l’international, comme par rapport à la Palestine ou contre la guerre en Irak.

La démocratie étudiante

«Régulièrement dans l’histoire, les grèves d’élèves secondaires sont méprisées par des adultes. Ils disent que c’est comme une excuse pour manquer l’école», dénonce le chercheur.

Il argue que les élèves ne sont pas considéré(e)s comme «des citoyens politiques complets», notamment parce qu’ils et elles n’ont pas encore le droit de vote. «Pourtant, ils sont capables de reconnaître des problèmes collectifs et de mener une grève qui est un moyen raisonnable et rationnel pour dénoncer une injustice», affirme Francis Dupuis-Déri.

«Ça fait longtemps que la sociologie politique ne considère plus les grèves d’adultes comme du niaisage ou comme du monde paresseux qui ne veut pas travailler.»

Il affirme que les jeunes sont peu étudié(e)s dans son domaine, il essaie donc de les impliquer dans ses recherches pour inverser la tendance. «Je suis comme un militant pro-jeune », s’amuse-t-il à dire.

Pourtant, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ce genre de grève, selon lui. Au Népal, la chute du gouvernement en septembre dernier a été rendue possible… grâce à une grève étudiante, évoque M. Dupuis-Déri.

Laisser un commentaire