À la fin du mois d’octobre dernier, des dizaines de fausses affiches publicitaires dénonçant l’inaction de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en matière de harcèlement sexuel et psychologique sur son campus surgissaient aux quatre coins de Montréal. La campagne, toujours non revendiquée, a visiblement ébranlé l’administration, qui est aussitôt montée aux barricades.

« Campagne frauduleuse », « usurpation de l’identité de l’UQAM », « faux de A à Z en termes d’exécution », a clamé l’Université, quelques heures après la révélation de l’existence des affiches rappelant celles de la campagne institutionnelle de financement « 100 millions d’idées ». Même logo, même allure, mais tout autre cri du cœur. « Sortir en pleurs du bureau de prévention du harcèlement. C’est aussi ça l’effet UQAM », pouvait-on lire sur l’une des pancartes s’attaquant ouvertement au Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH), l’organe chargé de traiter ce type de plaintes.

Qu’une chose soit claire : il ne revient pas au Montréal Campus de se déclarer juge dans cette affaire, et encore moins de statuer sur la légalité du geste. Il peut néanmoins déplorer que l’UQAM se présente en victime dans cet acte de revendication. Sur le plan légal, l’administration a évidemment ses droits — et celui de les faire entendre. Or, dans ce cas précis, symptomatique d’un mal généralisé, elle avait le devoir d’entamer un dialogue avec la communauté étudiante, et plus précisément avec les victimes de harcèlement psychologique ou sexuel. Occasion ratée, il va sans dire.

Selon le délégué et la déléguée étudiant(e)s sortant(e)s, Nadia Lafrenière et Samuel Cossette, l’UQAM aurait avancé, lors de la rencontre du conseil d’administration du 30 octobre dernier, « qu’une plainte criminelle sera probablement déposée, sous prétexte “qu’on ne peut pas attaquer impunément” ». En ne prenant pas acte du fond du message contestataire, purement légitime, l’UQAM s’est plutôt aventurée dans une approche répressive, entretenant le scepticisme minant la confiance des victimes de se sentir épaulé(e)s au fil de leur processus de plainte.

Résultats des luttes

Comment ce geste d’éclat, pour le décrire ainsi, a-t-il été rendu possible ? La question est inutile. Pourquoi a-t-il eu lieu ? Telle est la réflexion que l’UQAM doit entamer. La fausse campagne publicitaire, signée par le mot-clic #pourquoijaipasdénoncé, est le résultat d’une lutte constante, et souvent vaine, pour modifier le processus de traitement des plaintes en matière de harcèlement, sous la responsabilité du BIPH.

En 2017, l’Enquête indépendante sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire (ESSIMU) révélait que 83 % des répondants et répondantes considéraient que l’UQAM devrait mettre en place un organisme indépendant d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Cette donnée frappante, symbole du lien de confiance perdu entre les victimes et les ressources institutionnelles d’aide, est à prendre au sérieux. Après tout, le BIPH, relevant du secrétaire général de l’UQAM, souffre de ses moyens limités et est à la solde des instances qui l’abreuvent en financement.

L’arrivée en 2017 d’une intervenante indépendante des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Trêve pour Elles à l’intérieur des murs de l’UQAM est certes un pas dans la bonne direction.

Tâchons cependant de ne pas oublier que cette avancée n’est pas uniquement le résultat des consultations antérieures entourant la Politique no 16, visant à contrer le harcèlement sexuel sur le campus. Elle est principalement le fruit des luttes constantes des milieux étudiant et féministe, qui ne datent pas d’hier. Enfin, il serait de circonstances que l’UQAM cesse d’être à la remorque des avancées que ses membres tentent d’instaurer avec les moyens du bord.

Changements urgents

Encore aujourd’hui, il est criant de rappeler que le BIPH tarde à engager du personnel qualifié ayant « une compréhension des dynamiques et des enjeux en matière d’agressions et de harcèlement sexuel », comme le rappelaient les individus derrière la fausse campagne de publicité dans un message anonyme envoyé à des associations étudiantes, des professeures et, entre autres, au Montréal Campus. Le service du BIPH en soi ne suffit pas : il doit être porté par des professionnels et professionnelles qui, au-delà de la bonne foi évidente, connaissent réellement, par exemple, la propension sociale à culpabiliser et à blâmer les victimes plutôt que leurs agresseurs ou agresseuses.

« Le bureau de prévention du harcèlement. Là où on vous dira qu’on ne peut rien pour vous », lisait-on sur une autre affiche de la campagne s’en prenant au BIPH. Dans les faits, une personne victime d’une situation de harcèlement doit porter plainte dans les six mois suivant la dernière manifestation de la conduite. Autrement, sa demande ne peut être jugée recevable. Des exceptions peuvent être accordées, et tous et toutes sont libres de porter plainte. Or, le sentiment d’impuissance des victimes qui quittent le BIPH en ayant l’impression de ne pas y avoir été entendu(e)s est loin d’être monté en épingle. Il est bien réel.

Souhaitons ardemment que la Politique no 16, qui devra être adoptée en janvier prochain, tel qu’ordonné par la loi 151, obligeant les établissements d’enseignement supérieur à se doter d’une politique spécifique sur les violences à caractère sexuel, donne les moyens suffisants au BIPH pour qu’il puisse accomplir son mandat avec dignité. Le contexte actuel n’impose pas qu’une prise de conscience. Il impose un changement de paradigme. Normalement, l’UQAM n’en serait pas qu’aux premières loges. Elle y tiendrait le rôle principal.

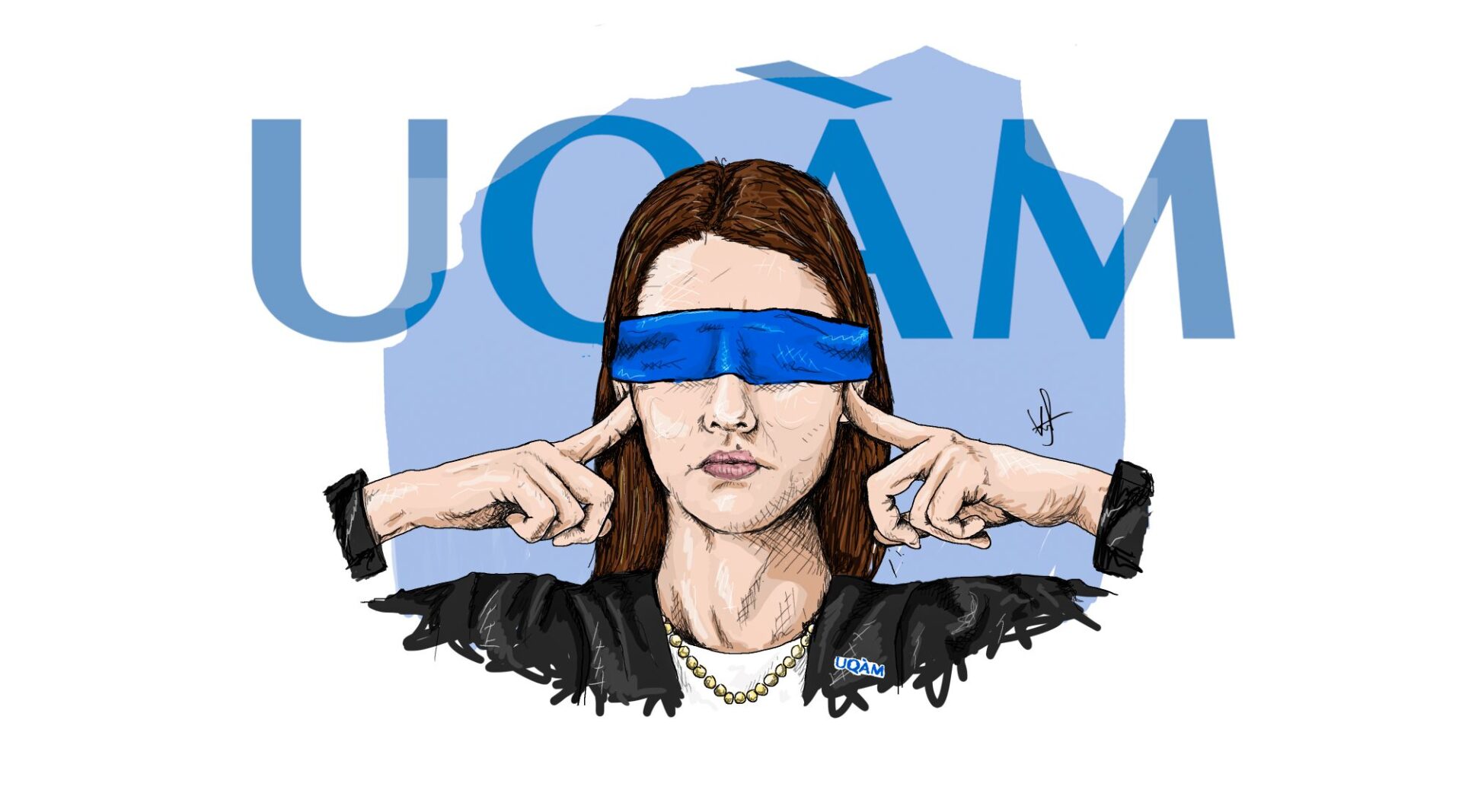

illustration: VINCENT LAPOINTE MONTRÉAL CAMPUS

Laisser un commentaire